Senteurs et cosmétiques de l’Antiquité

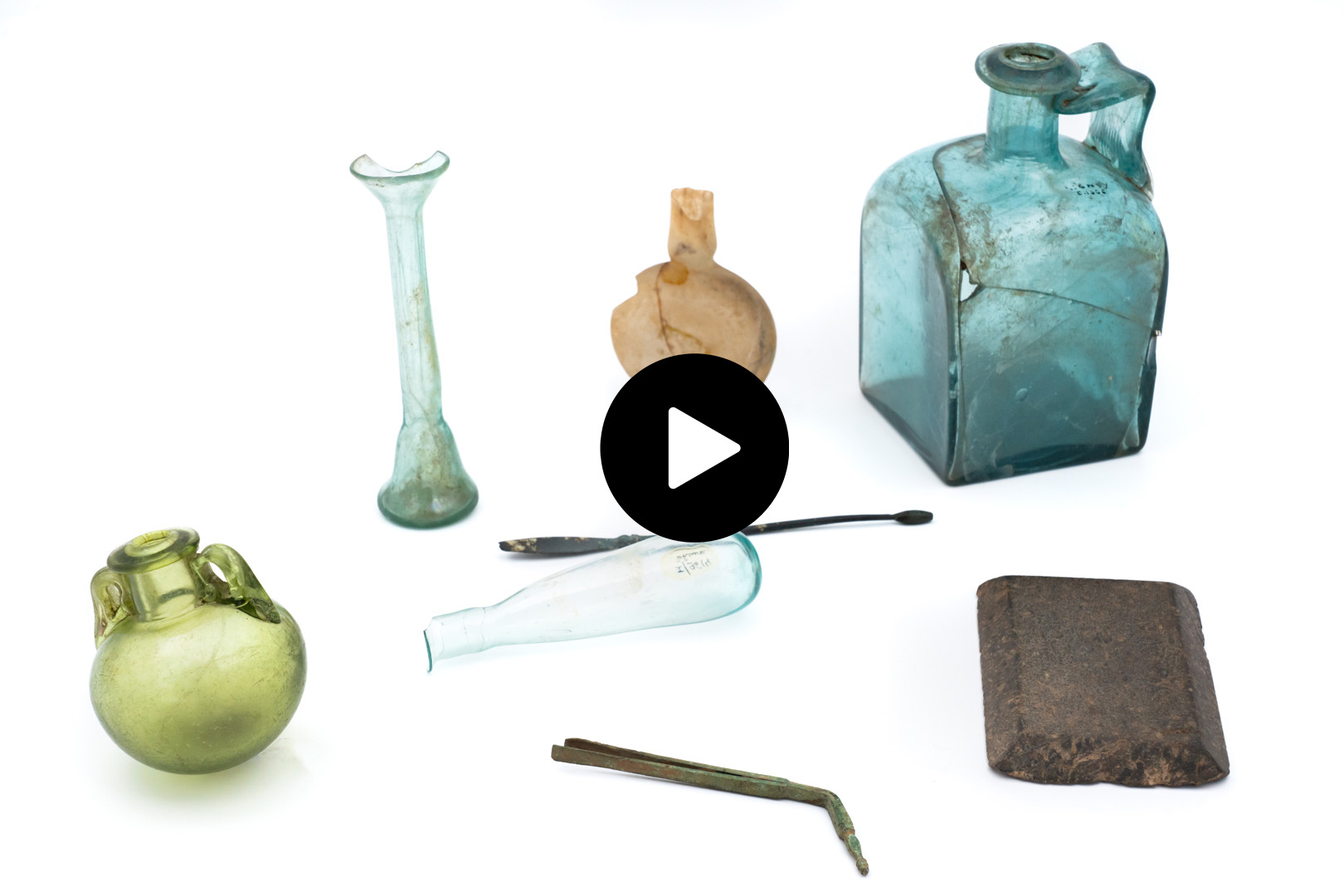

Tablette à fards

Tablette servant à broyer les ingrédients et à les mélanger pour préparer des cosmétiques ou des médicaments

Juslenville, époque gallo-romaine

Pierre

N° inventaire : SN/2000/AR/160

Lacrymatoire

Vase contenant des huiles parfumées qui étaient utilisées lors des cérémonies funéraires pour effectuer la toilette du mort, en libation sur le bûcher ou pour baigner les os incinérés

Theux, 1ère moitié du 1er siècle après J.-C.

Verre vert clair

N° inventaire : I/9614

Pince à épiler

Tongres, époque gallo-romaine

Bronze

N° inventaire : I/17/8

Sonde

Instrument muni d’une cuillère et d’une extrémité en forme d’olive servant à la préparation des cosmétiques et des médicaments

Juslenville ou Tongres, époque gallo-romaine

Alliage cuivreux

N° inventaire : SN/2000/AR/138

Bouteille carrée

Bouteille servant au transport d’huiles dans des caisses en bois

Ligney, 1-2e siècle après J.-C.

Verre

N° inventaire : I/1366

Aryballe

Petit vase destiné à être suspendu à une chaînette et à contenir de l’huile utilisée aux bains.

Theux, 1e siècle après J.-C.

Verre vert olive

N° inventaire : I/9616

Balsamaire à panse tronconique

Petit vase destiné à contenir des parfums

Tongres, 2e siècle après J.-C.

Verre vert clair

N° inventaire : D/I/14/36

Les Gallo-Romains ont repris certaines pratiques grecques, parmi celles-ci le thermalisme ; le passage aux bains publics s'accompagnant de divers soins du corps incluant aussi bien le maquillage que l'art du parfum, pratiques réservées à l’élite.

Le maquillage antique se composait de divers éléments : une base blanche (de la céruse ou de la craie) servant à lisser et unifier la peau, du rouge (fabriqué avec de l’anchusa, du cinabre végétal, ou encore des substances minérales telles que le miltos) pour accentuer la couleur des joues et des lèvres et du noir (fait d’ampélite ou de datte associée à du nard) pour souligner le pourtour des yeux, colorer les paupières, et mettre en valeur les cils et les sourcils.

Les flacons à fard devaient être accompagnés d’une petite fiole contenant de l’huile afin de confectionner, au dernier moment, la substance à appliquer sur la peau. L’opération était réalisée grâce à une tablette à fards et à une sonde qui permettaient de broyer et de mélanger les ingrédients pour obtenir le produit cosmétique. De plus, avant d’étendre le fard ou l’onguent, la peau était préparée grâce à des éponges, des pierres ponces, des rasoirs ou encore des pinces à épiler.

Le parfum antique différait des produits actuels : il s'agissait en effet d'huiles ou bien de crèmes qui étaient appliquées sur la peau. Elles se composaient d’une base huileuse, de substances aromatiques (résines ou fleurs) et de colorants qui donnaient au produit final la couleur de son ingrédient principal.

Bien que les textes antiques, tels ceux de Pline l’Ancien (23-79 après J.-C.) ou les traités médicaux, restent la principale source d’informations sur la composition de ces cosmétiques, nous pouvons aujourd’hui faire des analyses scientifiques permettant de révéler certains ingrédients utilisés. Ces méthodes archéométriques ont cependant leurs limites puisque les produits ne sont plus dans leur état d’origine et certains éléments plus volatiles se sont évaporés avec le temps. Ce sont donc surtout les huiles servant de base aux parfums qui peuvent être décelées. Le flacon du tumulus 6 d’Omal, exposé dans le parcours permanent du musée, a fait l’objet de ce type d’étude. Les résultats ont mis en évidence la présence d’une huile, probablement chauffée et non-siccative comme de l’huile de pépins de raisin ou de l’huile de chanvre. Il est possible que la bouteille ait contenu des substances aromatiques mais, trop dégradées ou évaporées, elles n’ont pas pu être retrouvées.

Les contenants en verre avaient différentes formes et formats. L’aryballe, petit flacon sphérique pourvu de deux anses, était suspendu à une chaînette, souvent en association avec un strigile, accessoire de toilette en bronze ou en fer destiné à racler les impuretés de la peau et à une patère, poêlon utilisé pour l’aspersion d’eau sur le corps. Il pouvait ainsi facilement être emmené aux thermes où il permettait de s’enduire le corps d’huile avant de se rendre à la palestre. Le lacrymatoire, petit vase contenant des huiles parfumées employées pendant les rites funéraires, doit son nom au fait que l’on pensait qu’il servait à recueillir les larmes lors des funérailles. Ces cérémonies utilisaient en effet des parfums notamment pour effectuer la toilette du défunt, en libation sur le bûcher ou pour baigner les os incinérés. L’unguentarium-chandelier, flacon au long col cylindrique contenait des baumes parfumés. Enfin, la bouteille prismatique a une forme qui se prêtait particulièrement bien au transport en caisse de produits comme de l’huile parfumée destinée aux soins du corps. Ces bouteilles carrées, partiellement soufflées dans un moule étaient souvent ornées, sur leur fond, de cercles concentriques, de motifs et de lettres en relief.

Charlotte Deschepper

Etudiante en histoire de l'art et archéologie, à finalité muséologie. à l’Université de Liège (master 1).

L'objet du mois en vidéo

Emplacement de l'exposition

Les objets sont visibles dans la vitrine de l'objet du mois. Hall d'entrée du musée Grand Curtius à Liège.

Copyright des photos : Ville de Liège - Grand Curtius